인터넷이 개방되고 바야흐로 웹진의 시대가 열렸다. 하지만 많은 웹진이 생겨난 것만큼이나 많은 웹진이 사라졌다. 그 이유는 여러가지가 있겠지만, 가장 큰 것은 바로 수익 모델이다. 웹진은 돈이 되지 않는다. 혹자는 웹진이 대체 무슨 돈이 들겠냐고 할지도 모르겠지만, 계정비만 하더라도 한두푼이 아니다. 만약 웹진이 약간만 유명해진다고 해도 하루에 발생하는 트래픽을 감당하는 건 결코 쉬운 일이 아니다.

우선 웹진은 글만이 아니라 그림도 들어간다. 이 그림으로 인한 트래픽이란 장난이 아니라서 별 볼일 없는 계정이라면 100명도 제대로 감당해내질 못한다. 리라 하우스(http://newkoman.mireene.com/tt/)가 허구헌날 트래픽 다운되는 걸 보면 알겠지만, 텍스트로 인한 트래픽이란 것도 무시할만한 수준은 아니다. 일단 일정 인원을 넘어서게 되면 트래픽이란 기하급수적으로 늘어난다. 그리고 거기에 맞춰 계정비도 늘어난다. 만약 적절한 수익모델이 없다면 계정비를 충당하기도 벅차다.

그런데 웹진의 수익 모델이란 게 뻔하다. 온라인 게임이라면 아이템이라도 팔겠지만, 웹진은 어떻게 하는가. 기사를 판다? 이 방식으로 버는 건 푼돈이다. 매거진 T(www.magazinet.co.kr) 같은 경우에 네이버에 기사를 팔고 있지만, 매거진 T가 부리고 있는 필자나 사이트의 규모, 과다할 정도로 많은 이미지 파일, 사무실을 가진 정식 사업체라는 점을 두고 볼 때, 기사만 팔아서는 매거진 T의 운영이 힘들 거라는 건 삼척동자도 예상이 가능하다. (얼마 전에 매거진 T에게 궁금한 걸 물어보는 이벤트가 있었는데, 가장 많이 나온 질문이 매거진 T의 수익 모델이 과연 무엇이냐는 것이었다. 난 아직 그 이벤트 결과를 발견하지 못했다. 발견한 사람은 댓글로 알려주길 바란다.)

그런데 대부분의 웹진은 기사조차 팔지 못한다. 그럼 광고는 어떨까. 광고는 노출도로 계산되어 수익이 산정되는데, 안타깝게도 광고만으로 먹고 살 수 있는 건 포털 뿐이다. 포털이 아니고서는 광고 노출로 수익이 날만큼의 트래픽을 애초에 감당할 수조차 없다.

때문에 웹진은 대개 동호인들을 중심으로 이루어진다. 말이 좋아서 동호인이지 그냥 아는 사람들끼리 꾸려나가는 거다. 90년대 들어 소위 인디 음악이란 것이 생겨나면서 그것을 [비평]씩이나 하겠다는 사람도 나타났다. [이즘](ww.izm.co.kr), [가슴](www.gaseum.co.kr), [웨이브](weiv.co.kr)가 그것이다. 조악하게 말하자면 [이즘]은 대중 지향적이고, [웨이브]는 자신이 엘리트 지향적이라고 착각하는 사람이 게시판에 많이 서식하고, [가슴]은 박준흠씨의 눈물 겨운 노력이 일구어낸 결정체이다.

이런 인디 음악 웹진들은 그냥 아는 사람들끼리 모여서 기사를 쓰고, 서로 만나서 공부도 한다. 애초에 한국에는 음악 잡지가 [핫뮤직] 말고는 전부 사라진 터라 이러한 음악 웹진들이 그나마 음악 팬들의 숨구멍이 되어주고 있다.

장르 문학 쪽에서도 이러한 경향은 마찬가지다. 예전 통신에서 알던 사람들끼리 만든 [워터가이드]가 대표적이다. [워터가이드]는 운영자 개인 사정으로 문을 닫았다. 원래 돈이 안 생기는 일은 오래 하기 어려운 법이다. 열정만으로는 세상을 살기가 힘들다. 현재 장르 문학과 관련된 웹진으로는 [거울](mirror.pe.kr)이 주목할 만하다. [거울]은 [이즘]처럼 필자 중심으로 운영되는데, 이들은 정기적으로 만나서 서로 작품을 평가해준다. 일종의 스터디 그룹이나 마찬가지다. [거울]에는 한국에서 글 좀 쓴다는 장르 문학 지망생들이 몰려 있다. 그 중에서 배명훈씨가 요즘 영화 잡지에 얼굴을 비추는 등 약간 주목을 받고 있다. 출판 작가나 번역자들도 상당수 참여하고 있다.

[거울]은 특이하게도 동호회 중심, 비영리 웹진인데도 5년이나 버텼다. 놀라운 일이다. 생각해 보라. 아침 운동을 5년이나 하는 것도 어려운데 돈도 안되는 웹진 운영을 5년이나 하다니. 물론 가끔 기사를 두세개만 올리거나 기사의 질이 상당히 떨어지는 등의 문제도 있었으나, 그게 뭐 어떤가, 어차피 좋아서 하는 일인데. 돈만 준다면 양질의 기사를 실어 줄 사람이 한국에도 많다. 문제는 잡지 기사를 쓴다고 해서 돈을 주는 잡지사가 인터넷에는 거의 없다는 것이다.

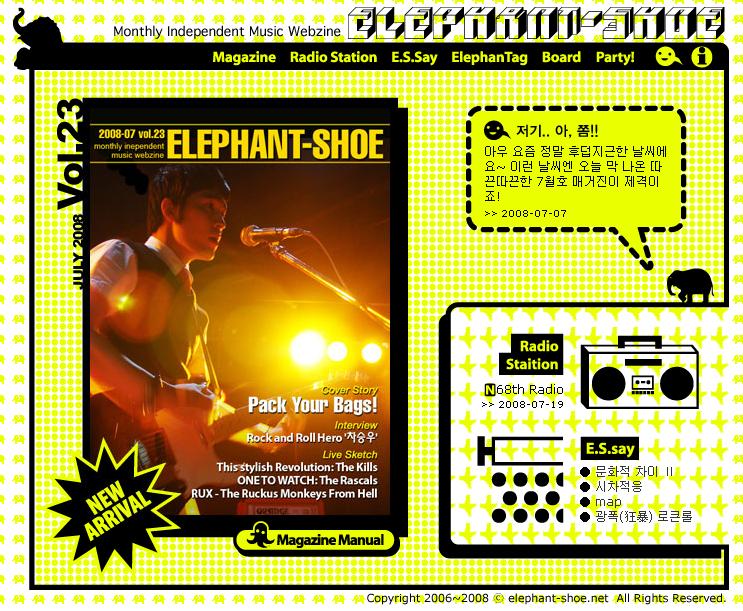

음악 웹진 중에는 앞서 말한 세 개의 웹진이 가장 유명하긴 하지만, 그 중에서 [웨이브]는 빈사 상태이고, [가슴]과 [이즘]도 썩 활발한 편은 아니다. 잘 알려져 있지는 않지만 [엘리펀트 슈](www.elephant-shoe.net)가 주목할 만하다. [엘리펀트 슈] 또한 비영리 웹진이고 아는 사람들끼리 꾸려가는 소규모이긴 하지만, 잡지의 디자인과 기사의 질은 국내 인터넷에서 최고다. 사실 오프라인 잡지 중에서도 이 정도 수준에 도달한 것이 그리 많지 않다.

메인 화면부터 간지가 잘잘 흐르지 않는가. 잡지 형태는 오프라인 잡지 디자인을 온라인 상으로 흉내낸 이미지에 텍스트를 입힌 방식으로 한번 읽어보면 멋지다는 말이 나온다. 이미지만이 아니라 실제로 찍은 공연 동영상까지 친절하게 첨부되어 있다. 그들은 해외의 클럽 - 주로 일본이나 영국 - 을 돌아다니며 소개 기사를 쓰고, 우리가 잘 알지 못하는 외국 뮤지션을 인터뷰한다. 돈이 좀 많은 것 같다. (혹시라도 관계자가 보고 계시다면 죄송.)

[엘리펀트 슈]는 자체적으로 기획 공연을 열기도 했다. 1회 때 가봤는데 라인업도 충실하고 무척 재미있었다. 운영자가 인터넷 라디오 방송까지 하고 있다. 참 성실한 청년이다. 기사 내용도 비교적 자세하고 전문적이서서 필자들이 외국 페스티벌이나 클럽 물 좀 먹어본 사람이라는 걸 알 수 있다. 이런 기사는 한국에서 좀처럼 찾아보기 어렵다. 기사의 질을 수치로 표현하자면 70점 정도 되고 디자인은 120점 정도 된다. 둘이 합쳐 100점이다. 디자이너들의 실력이 상당히 뛰어나다. 메인 화면 오른쪽 상단의 [elephant-shoe]의 타이포그래피를 보라. 보통이 아니다.

디자인만으로 따진다면 [매거진 T]보다도 한 수, 아니 두 수 위다.

자, 정리의 시간이 왔다. 좀 난잡하게 쓰기는 했지만, 여러분이 기억해야 할 것은 세 가지다.

웹진 거울, 매거진 T, 엘리펀트 슈.

거울은 장르 문학 웹진이고, 매거진 T는 TV 프로 비평 웹진, 엘리펀트 슈는 해외/국내 인디 음악 관련 웹진이다.

자, 가서 보라. 공짜다.